自由研究にも!親子でできる100円で起業体験〜家庭で学ぶお金と仕事〜

少額資金を元手に、子ども自身がビジネスを考え、実行する。100円起業体験は、夏休みの自由研究にもぴったりの学びの宝箱です。

教育現場では、キャリア教育・探究学習・STEAM教育など、子どもたちの未来を見据えた学びが注目を集めています。

学校でも「仕事とは何か」「社会とどうつながるか」といった探究型学習が増えてきており、その延長線上に起業というテーマがあります。

とくに小学生の時期は、お金の価値や働くことの意味を感覚的に掴む絶好のタイミング。

起業体験で「お金を稼ぐってどういうこと?」を自分事として体験できると、子どもの視野がグッと広がるでしょう。

今回は自由研究にもぴったりな、100円でできる起業体験について、その流れや注意点を紹介します。

STEP1:家庭内で「ビジネスアイデア」を考えてみよう

起業する際に欠かせないのが、ビジネスアイデアです。ビジネスというと、難しいのではと思われるかもしれませんが、実はそのヒントは身近なところにあるもの。始めから多くの人の役に立つことを考え始めると、アイデアが出づらくなりますが、まずは目の前の人を助けることから試してみましょう。

「おうちでは何に困っている?」を一緒に考える

まずは、お子さまと一緒に「ビジネスのタネ」を探します。難しく考える必要はありません。おうちの中の困りごとを調べ、その中でも「相手がお金を払ってでもやってほしいもの」を探してみるのです。

探す際のヒントは、

- 親が普段お金を払ってやってもらっていること

- 親がお金を払ってやってもらっているわけではないが、このレベルなら払ってもいいと思えること

です。

普段お金を払ってやってもらっていることは、マッサージやカフェサービスなどが挙げられます。これは、そのままサービスとして成立しますね。

一方で、親が普段お金を払ってやってもらっているわけではないものにもヒントがあります。そこにひと手間加えてみるよう促してみましょう。

たとえば、いつもやっている子ども自身の持ち物の片付けだけでなく、もうひと手間かけて、家族が共用するエリアの掃除も立派なサービスになります。

床のものを片付けたり、場所によって掃除方法が異なったりするため、やってもらえると親はとても助かります。

また、ただ洗濯物をたたむのではなく、朝に洗濯物を集めて洗濯機を回し、洗濯物を干し、乾いたか確かめてからたたむ。

クリーニングに出すもののチェックやクリーニングから帰ってきた衣類のカバーを外して収納するなど親が何気なくやっていることを、子どもがサービスとして見つけられるといいですね。

家族の「ちょっと困ってる」「ちょっと手が欲しい」を見つける力は、まさにマーケティングの第一歩です。親がヒントを出しすぎることなく、子どもの「これやってみたい!」を大切にしながら、探してみましょう。

「お客さん」は誰?価格はいくら?

次は「誰に」「何を」「いくらで」売るかを親子で一緒に考えてみます。これはビジネスモデルの基礎となる大事な要素です。たとえばママをお客さんにして「肩たたき10分50円」「リビングと玄関、お風呂の掃除150円」などが挙げられます。

始めは、価格に対する利益を考えすぎなくてもよいです。しかし、徐々に「時間や労力に見合った対価」を考えるクセをつけていきましょう。そうすると、お金の価値とは、自分の時間と努力との交換手段であることに気づくことができます。

たとえば「リビングと玄関、お風呂の掃除150円」のセットサービスを振り返ってみましょう。

3箇所の掃除は、思ったより時間がかかったのか、かからなかったのか。

どういう方法なら効率よく掃除が進むのか、どこが汚れやすくて綺麗にしたいと思っているのか、など、子どもが今できることや次のサービスに向けての工夫点などさまざまな発見があるでしょう。

一方、すぐ終わる簡単な作業なのに高すぎる値段をつけてしまうと「それなら頼まなくてもいいかな」とビジネスにならない場合もあります。このように、お金と労力のバランスを肌で感じる経験こそが、お金の価値を理解することにつながっていきます。

STEP2:「100円で起業」チャレンジ開始!

企業に大事なポイントの一つが「何にお金を使うか」を考えることです。材料費に使うのか?チラシを作るのか?仕入れが必要なのか?などたった100円でも、予算内で工夫する力が問われます。「全部には使えないから何を優先しよう?」と考える経験は、計画力や意思決定力も育ててくれます。

資金はどう使う?準備編

100円の資金は限られていますが、だからこそ工夫できる点がたくさんあります。

- チラシや名札などを自作する紙代

- サービス用の小道具(紙コップ、色画用紙、割りばしなど)

- 宣伝用のポスターやSNS風の掲示物(家庭内掲示板に貼るなど)

どこにお金を使い、どこは節約するかの考え方は、必要経費とされる部分を意識することにも繋がります。どこに資金を使うか考えることも、立派なお金の勉強です。

実行&販売してみよう!「家庭内起業」アイデア

アイデアがまとまったら、身近な家族をお客さんにして、実際にサービスや商品を届けてみましょう。ここからは、学年別にできる起業アイデアを紹介します。

- 小学1~3年生におすすめ

「自分で育てた野菜を家族に販売する」

ペットボトルでできる水耕栽培を使って、リーフレタスなどを育ててみましょう。スーパーより少し安い価格で売れば家族もお得に野菜が食べられます。なぜこの時期にこの野菜が安いのか、いつも安い野菜があるのはなぜか?などの視点でスーパーの野菜を見ると、食育にもなります。

- 小学4年生~6年生におすすめ

お菓子作りが得意なら、家庭内の「ティータイムセット」を企画するのもおすすめ。

親や兄弟姉妹を“お客さん”にして予約制で運営。「誰にどんなふうに提供すれば喜ばれるか」を考えると、“マーケティング思考”が得られるかも!

100円の初期投資の使いみちはテーブルの飾りつけ、メニュー表など。材料費を初期投資に入れるかどうかによって、100円以上の資金投入が必要になる場合も。

- 小学5年生~中学生におすすめ

「1週間献立&買い物代行サポート」

サービス内容は、家族の食事を1週間分考え、必要な食材リストを作って買い物をすること。ただ作ればいいのではなく、好き嫌いや栄養バランスを家族にヒアリングして、献立を考える必要があります。また、スーパーのチラシやお店での価格を見て、材料費を計算してもらっても良いですね。価格は、 献立1週間分で300〜500円程度でしょうか。

家庭の食事にかかるお金や栄養、買い物計画など“生活のリアル”を学びながら「価値ある企画」として提供できるサービスです。

「どう説明すれば伝わるか」「どうすれば来てくれるか」を考えること自体が、子どもたちにとって大きな学びになります。

また、最近は家庭で気軽に「起業」に取り組める教材も増えています。子ども自身が「社長」となり、商品のアイデアを出し、パッケージを考えたり、価格を決めたりするような体験を通じて、創造力や表現力を育む工夫が随所に凝らされています。こうしたキットは、勉強が苦手な子でも夢中になれる点で人気が高まっています。

STEP3:商売の結果を振り返ろう

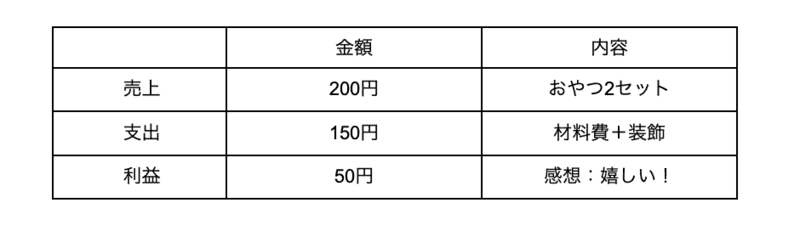

売上・利益は出た?(損してもOK)

実際にやってみると、必ずしも黒字になるとは限りません。材料費をかけすぎて赤字になるかもしれません。でも、それでいいのです。大切なのは「どうして利益が出なかったのか」「次はどうしたらうまくいくのか」を一緒に考えること。その振り返りのプロセスが思考力や表現力、そして失敗を前向きに捉える力につながります。

売上・支出を簡単な表にして記録するのもおすすめです。

また、売上が出たら売り上げを、どう使おうか一緒に考えてみましょう。次の企画への再投資にする?それとも自分へのごほうび?など正解はありません。「どんな使い方がよかったか」「使ってみてどう感じたか」を話し合うと、お金の使い方を考える力が育っていきます。

親子でふりかえり、学びを言語化

起業体験の後には、親子でふりかえる時間を持ちましょう。「またやりたい!」という前向きな気持ちを育てるためには、以下のような問いかけが効果的です。

- 一番大変だったことは?

- 工夫してよかったことは?

- 次にやるとしたら、どこを変えたい?

労働とお金のつながりをどう感じたかといった起業経験そのものの感想を聞いてみるのも良いですね。「働くって大変。でも、お金がもらえるとうれしい!」そんな実感が、小学生のうちに得られたら、それは大きな宝物になってくれるでしょう。

起業体験も稼ぐ体験の一つですが、おうちアルバイトも稼ぐ経験ができるいい方法です。

詳しいやり方やメリット、注意点などをまとめた記事はこちら!

小学生からお金を稼ぐ感覚を身につけよう!おうちアルバイトの方法とは?

また、お金を稼ぐ経験ができたら、お金を守る力も鍛えたいですね。この機会に保護者の方も、お小遣い管理について深めてみてはいかがでしょうか。

【いま注目!】子どものお小遣いを管理する時に知っておく3つのこと!

親子でできる!マイクロ起業体験のポイントと注意点

マイクロ起業での体験をより良いものにするためには以下の4つのポイントがあります。

- お金を目的にしすぎないこと

- 子どもに「選ばせる」「考えさせる」を尊重

- 親が“社長”になりすぎないように

- 安全面(材料・道具・対面販売の有無など)

1つずつ説明していきます。

- お金を目的にしすぎないこと

「お金を稼ぐこと」は子どもにとって魅力的な目標ですが、あくまで学びの一環であることを忘れないようにしましょう。利益ばかりを追求すると、失敗を「ムダ」と感じてしまうかもしれません。たとえ赤字でも「どうしてこうなったのか」を親子で考えることで、学びがぐっと深まります。

- 子どもに「選ばせる」「考えさせる」を尊重

「何を売るか」「どうやって売るか」は、できる限り子ども自身に考えさせてあげましょう。大人が正解を教えるよりも、自分の頭で考えて、行動する経験が子どもの力になります。親はあくまでサポート役。提案やヒントはOKですが、決めるのは子どもにまかせてみてください。

- 親が“社長”になりすぎないように

つい子どもがすることに手や口を出したくなるのが親心。

しかし、親が主導しすぎると「親の企画」になってしまい、子どもは“やらされ感”を持ってしまいます。

準備や当日の販売も、できる範囲で子どもにまかせましょう。

失敗も成功も含めて、本人が主体で取り組むことで、大きな達成感と自信が得られます。

- 安全面(材料・道具・対面販売の有無など)

チャレンジを楽しく続けるためには、安全の確保も大切です。

包丁や火を使う場合は必ず大人がそばで見守るようにし、道具の扱い方も事前に確認しておきましょう。

もし対面で販売する場合は、販売場所の選定や相手とのやりとりにも注意が必要です。

危険のない範囲で、安心して挑戦できる環境を整えてあげましょう。

「探究型」お金教育がもっと学べる!

「誰かに喜ばれるってうれしい!」という気づきは、将来の起業家マインドを育てる第一歩になるかもしれません。

二度と来ない今年の夏は、親子で新しいチャレンジをしてみるのはいかがでしょうか?

みらいいパークでは、お金についてたくさん学ぶことができます。さまざまな仕事をゲームを通して稼ぐ体験ができるだけでなく、ゲームでゲットしたポイントを小学生向けのバーチャル投資機能で株や投資信託、仮想通貨も体験できます。

また、miraiiアカデミアでは、プログラミングと起業体験を組み合わせた体験型ワークショップも企画中。子どもたちの“好き”を軸にした学びが、将来の可能性を広げていきます。

%20(1).jpg)